- 連載

- マンガで事例研究

- 2025.07.01掲載

●総会の進め方で気を付けること

改正法が施行されれば、「総会でなかなか物事が決められない」といった悩みから解放される可能性があります。しかし、注意すべき点も増えることになります。

所在等不明区分所有者を決議から排除できるようになるといっても、乱用はできません。裁判所に申し出るには、管理組合として決議をすることが必要です。そもそも、所有者名簿をきちんとつくり、所在等不明区分所有者をなくすことが大前提ですので、あらためて所有者名簿の整理が必要です。

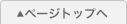

また、いままで総会での決議は、標準管理規約と同様に、普通決議は出席者(最低半分以上の参加)議決権の過半数で、特別多数決議は議決権および区分所有者総数を母数とし、4分の3以上となっていました。それが特別多数決議も出席者多数での決議が可能となります。そうすると、いままでよりも少ない出席者で、物事を決めることが可能となります。

わが国では、特別多数決議に備えて80%を超える出席者(議決権行使書・委任状含む)を確保してきた文化(70.8%のマンションで出席者80%以上を確保/2023年度マンション総合調査結果)があります。よって、1度だけでなく、2度3度と総会参加を呼び掛け、委任状や議決権行使書を集め、あるいは説明会やアンケートを実施し、関心を高めてきました。それが、そんな努力をしなくてよいとなればどうなるでしょうか? 区分所有者が知らないうちに物事が決まっていたということがないように、無関心層を認め、無関心を助長することがないようにする必要があります。

特に、決議の中でも共用部分の変更については注意が必要です。例えば耐震補強工事ですが、改正法では出席者(定足数過半数以上に、規約により変更可)の3/4以上(規約で規定すれば過半数)で決議ができるので、約1/4の人の合意で実施できることになります(図表1)。

この項目は1983年の区分所有法の改正で、全員合意から多数決決議となったものです。所有権に大きく関わる行為であり、かつ費用もかなり掛かる場合があります。

例えば、耐震改修工事は、私の研究室で実施した調査では、1戸当たり1.6万円から255.6万円(12マンション)で、平均88.95万円と少なくない金額になっています。あるいはエレベーターの設置は、265万円/戸となっている事例がありました(例:49戸で総額約1.3億円)。こうした点を十分に考慮する必要があります。

また、管理規約の改正も、1983年の区分所有法の改正で、全員合意から多数決決議となった項目であり、いままでは管理規約で決議要件を下げることができないものでした。人々の暮らしにも大きな影響を与える規約の改正には慎重な対応が必要です。

決議はゴールではなくスタートです。どんな状態で決議をすればよいか。それは法律の規定にかかわらず、一人でも多くの人が納得し、決議した内容を実行できる状態にすることです。

管理規約の変更などの決議は、全所有者ではなく、

管理規約の変更などの決議は、全所有者ではなく、

「出席者」の多数決により決議ができることに

●法改正を踏まえて

法律では、基準が緩くなったものもあります。それはなぜでしょうか? きびしい基準に耐えられないマンションが一定数出てきたからです。しかし、そんなマンションが全体で多いわけではありません。緩くなったことで、管理組合が努力を怠れば、知らないうちにマンションの区分所有者の関心が薄れ、意識が低下し、がんばれないマンションになる可能性があります。

ゆえに、法改正は、「それぞれのマンションに応じた体制をしっかりととってくださいね」ということだと思われます。ぜひ、みなさまのマンションではどのような体制が良いのか、よく検討をしていただきたいと思います。

Profile

Profile齊藤 広子

横浜市立大学国際教養学部不動産マネジメント論担当教授。工学博士、学術博士、不動産学博士。

著書に『新・マンション管理の実務と法律』(共著・日本加除出版)、『不動産学部で学ぶマンション管理』(鹿島出版会)、『これから価値が上がる住宅地』(学芸出版社)、『初めて学ぶ不動産学』(市ヶ谷出版)、『住環境マネジメント〜住宅地の価値をつくる〜』(学芸出版社)など多数。